Wenn Sie sich umschauen, entdecken Sie eine Welt um sich herum. Ihnen – wie übrigens jedem anderen – kommt es so vor, als würden Sie direkt auf diese Außenwelt blicken und die darin enthaltenen Objekte unmittelbar wahrnehmen, ohne dass zwischen der Reizeinwirkung und der Wahrnehmung Zeit verstreicht. Dieser Glaube, dass wir die Realität direkt erleben, wird als naiver Realismus bezeichnet und als unwissenschaftlich betrachtet. Denn zwischen der Reizeinwirkung auf unsere Sinnesorgane bis zur Wahrnehmung vergeht eine gewisse Zeit. Da dieser Artikel wissenschaftlich vorgeht, muss der naive Realismus daher ausgeklammert werden, auch wenn wir intuitiv dazu neigen.

Wissenschaftlich wird das Sehen so erklärt, dass von den Objekten, die wir sehen, zunächst Lichtstrahlen ausgehen. Diese Lichtstrahlen fallen durch die Augenlinse und werden auf eine besondere Leinwand (Netzhaut) am hinteren Ende des Auges projiziert. Dabei entstehen auf der Netzhaut zweidimensionale Bilder (wie bei einem Fotoapparat). Dass diese Netzhautbilder auf dem Kopf stehen, ist für unsere Untersuchung nicht von Bedeutung. Diese Netzhautbilder werden dann in elektrische Signale umgewandelt und im Gehirn verarbeitet. Erst danach sehen Sie dann plötzlich diese ursprünglichen Signale als räumliche Objekte. Was Sie nun sehen, beschreibt der amerikanische Hirnforscher Francis Crick (1916-2004) mit folgenden Worten: „Was Sie sehen, ist nicht das, was wirklich ist; es ist das, wovon Ihr Gehirn glaubt, es sei da.“1

Ein Duo

Die Wahrnehmung besteht, genau genommen, aus zwei Komponenten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: aus den neuronalen Aktivitäten (neuronale Komponente), die z. B. von einem Neurologen oder von einem ganzen Team von Fachleuten beobachtet und bemessen werden können, und aus der phänomenalen Komponente, die nur subjektiv erlebt werden kann.

Als Analogie könnte man sich einen Laptop vorstellen, vor dessen Bildschirm stets nur ein einziger Benutzer sitzt. Die neuronalen Aktivitäten sind hier vergleichbar mit dem Prozessor des Computers. Seine Taktfrequenzen können von jedem gemessen und abgelesen werden (objektiv). Die Ausgaben am Bildschirm werden jedoch nur von dem einen Benutzer erlebt, kein anderer hat sonst Zugang zu diesen Erlebnissen (subjektiv). Die Menschen, die diese Taktfrequenzen (Gehirnaktivitäten) messen, müssen sich auf die subjektiven Angaben des jeweils einzigen Beobachters am Bildschirm verlassen, um zu wissen, welche neuronalen Aktivitäten mit welchen Erlebnissen zusammenhängen.

Das Beispiel mit dem Laptop verdeutlicht lediglich die beiden Komponenten unserer Wahrnehmung. Für die Arbeitsweise des Gehirns ist diese Metapher jedoch nicht zutreffend, wie wir später sehen werden.

Der Sehvorgang

Wir verfolgen nun die neuronale Komponente, um den Sehvorgang etwas genauer zu betrachten:

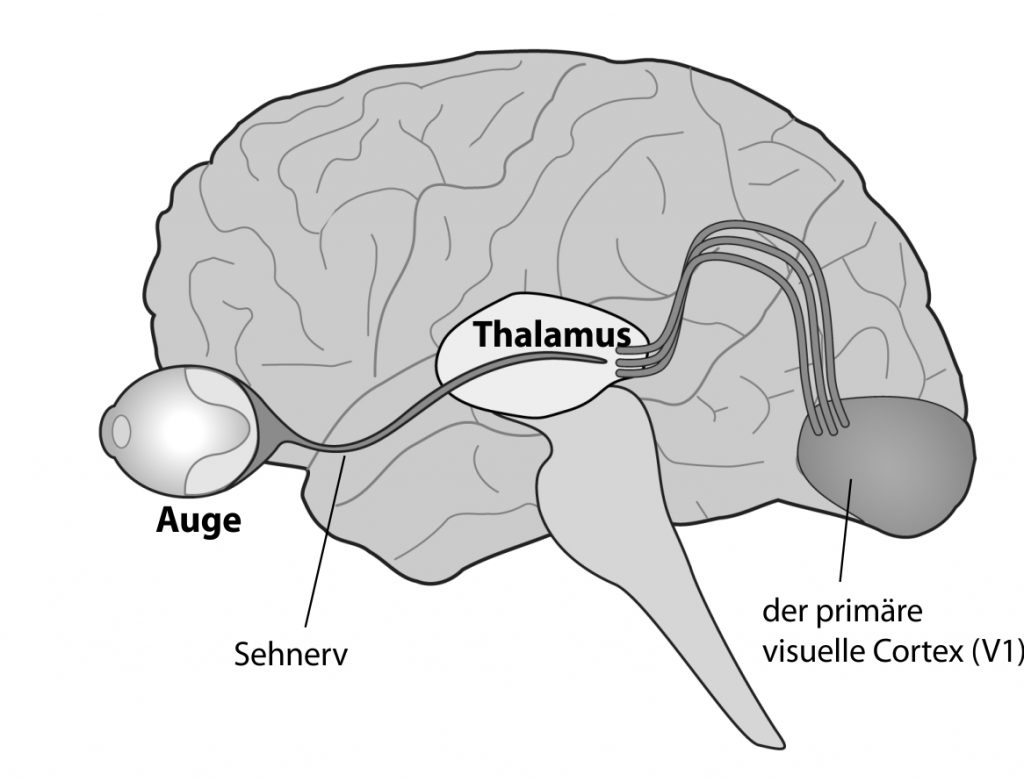

Die Netzhaut besteht aus ca. 120 Mio. Stäbchen (für Hell- und Dunkelsehen) und ca. 6 Mio. Zapfen (für das Farbigsehen). Die Signale der Netzhaut werden zur ersten Station im Gehirn geleitet. Diese erste Station heißt Thalamus. Hier werden die Impulse nicht verarbeitet. Trotzdem werden fast alle Sinnesreize (Sehen, Hören, Fühlen, Riechen) zunächst zum Thalamus geschickt. Danach werden die Signale an die zuständigen Areale in der Großhirnrinde (Cortex) weitergeleitet. Unsere optischen Reize werden zum visuellen Cortex im Hinterkopf geschickt (siehe Abbildung 1). Dort gibt es verschiedene Zentren, die das Objekt im Fokus unseres Gesichtsfeldes analysieren und gegebenenfalls erkennen. Erkannte Objekte werden im limbischen System bewertet und emotional markiert. Die Ergebnisse der Bewertung erleben wir später als Emotionen in unserer Wahrnehmung. Damit diese Wahrnehmung entstehen kann, müssen die bewerteten Signale (vom Cortex und limbischen System) zum Thalamus zurückkehren. Ist der Kreis zum Thalamus abgeschlossen, erleben Sie dann urplötzlich eine Wahrnehmung. Sie sehen dann nicht nur das Objekt, das Sie fokussiert haben, samt seiner Umgebung, sondern die ganze Realität in diesem Augenblick.

Wie entsteht die phänomenale Komponente?

Wenn wir nun die Frage stellen, wie das Gehirn es schafft, aus den elektrischen Signalen (der neuronalen Komponente) unsere Wahrnehmung (die phänomenale Komponente) zu rekonstruieren, erhalten wir seitens der Hirnforschung keine Antwort. Diesen Umstand haben selbst 11 führende Neurowissenschaftler in ihrem 2004 veröffentlichten „Manifest“ unterstrichen. Darin steht wörtlich: „Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet; wie es die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung und frühere Erfahrung miteinander verschmelzen; wie das innere Tun als »seine« Tätigkeit erlebt wird und wie es zukünftige Aktionen plant, all dies verstehen wir nach wie vor nicht einmal in Ansätzen. Mehr noch: Es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit den heutigen Mitteln erforschen könnte. In dieser Hinsicht befinden wir uns gewissermaßen noch auf dem Stand von Jägern und Sammlern.“ 2

Tatsächlich gibt es bis heute keine Vorstellung, die auch nur im Entferntesten erklären könnte, wie aus den elektrischen Mustern im Gehirn räumliche Bilder, Geräusche, Gerüche, Geschmack, Gefühle und bewusste Gedanken entstehen können. Die realistische Einschätzung im „Manifest“ dokumentiert einerseits zwar die momentane Aussichtslosigkeit des materialistischen Modells, andererseits versucht man aber damit, Widersprüche und Unzulänglichkeiten dieses fast dogmatischen Ansatzes auf ewig zu vertagen, statt sich damit objektiv auseinanderzusetzen.

Denn es gibt genügend Gründe, an dem bestehenden materialistischen Erklärungsweg zu zweifeln.

Im Folgenden werden einige dieser Punkte besprochen.

Widersprüche und Mängel im materialistischen Ansatz

Spontanaktivität

Wir leben in einer Welt der Ursache und Wirkung. Zu jeder Wirkung wird nach einer Ursache gesucht. Denn plötzliche Aktivitäten, wie ein Nervenzusammenbruch, ein epileptischer Anfall oder Ähnliches, sind nicht normal und alles muss eine Ursache haben.

Diese kausale Ordnung gilt selbstverständlich auch bei einzelnen Neuronen: Ein Neuron feuert erst dann Aktionspotentiale, wenn es durch Reize aus den Sinnesorganen oder durch ein vorgeschaltetes Neuron angeregt wird. Man nennt es ereigniskorreliertes Potential (EKP). Aber besonders Neuronen im assoziativen Cortex können Aktionspotentiale auch spontan (aus eigener Initiative und ohne einen erkennbaren Grund) feuern. Man nennt dies Spontanaktivitäten.

Diese Art von Spontanaktivitäten tritt nur bei Menschen und Lebewesen auf, die bei Bewusstsein sind, sowohl im Wach- als auch im Schlafzustand (auch im Schlaf ist Bewusstsein latent vorhanden, wir sind im Schlaf ja nicht bewusstlos). Wenn wir das Bewusstsein jedoch verlieren, wie z. B. unter Vollnarkose, im Koma oder Wachkoma, dann verschwinden diese charakteristischen Spontanaktivitäten.

Gerade die Spontanaktivitäten im Wachzustand hängen mit der Wahrnehmung eng zusammen.

Viele Experimente haben gezeigt, dass diese andauernde Spontanaktivität im Cortex eine kritische Rolle bei der Aufmerksamkeit spielt3. Sie moduliert die durch die sensorischen Reize ausgelösten Aktivitäten und beeinflusst entsprechend das Verhalten. Ebenso sind Spontanaktivitäten auch bei mentalen Prozessen beteiligt, wie die neueste Studie von der Harvard University feststellt.4

Das Merkwürdige daran ist, dass es sich nicht um irgendeinen unbedeutenden Ausdruck der Nervenregungen handelt, sondern um fortlaufende Aktivitäten, die nicht nur zeitgleich mit der Wahrnehmung stattfinden, sondern sie steuern die Wahrnehmung und unsere Handlung selbst. Dieser Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein und den Spontanaktivitäten legt die Vermutung nahe, dass das Bewusstsein die Ursache für die Steuerung der Hirnaktivitäten bei der Wahrnehmung sein muss. Denn die Erscheinung würde sonst dem Prinzip der Ursache und Wirkung widersprechen.

Gehirn-PC

Die Analogie Gehirn–Computer, die wir oben benutzt haben, wird gerne verwendet, um zu erklären, wie das Gehirn die Wahrnehmung erzeugt. Denn ein Rechner macht bekanntlich aus elektrischen Signalen Bilder und Töne. Aber diese Metapher Gehirn–Computer ist falsch, weil sie drei wichtige Faktoren übersieht: Erstens besitzt ein Computer eine Zentralverarbeitungseinheit, welche die Daten steuert und sie zu zusammenhängenden Einheiten verbindet, was aber im Gehirn fehlt. Zweitens muss ein PC an Ausgabegeräte angeschlossen werden, z. B. an einen Monitor und einen Lautsprecher, die in der Lage sind, die elektrischen Signale in Farben und Töne zu transformieren. So ein physiologisches Ausgabegerät, das die neuronalen Impulse transformieren kann, besitzt das Gehirn ebenfalls nicht. Der dritte und wichtigste Faktor ist der bewusste Beobachter, dem diese Eindrücke gewahr werden. Dieser wird sowohl im Gehirn als auch am Monitor benötigt. Sonst gibt es keine Eindrücke, die erlebt werden können. Auch dieser Homunculus fehlt.

Das räumliche Sehen

Wir wissen, dass beim visuellen Vorgang der dreidimensionale Raum nur zweidimensional auf der Netzhaut abgebildet wird. Das Gehirn selbst hat keine Möglichkeit, diese verloren gegangene dritte Dimension (die Tiefe) zu ermitteln. Der amerikanische Wahrnehmungspsychologe Donald Hoffmann stellt fest: „Das Bild im Auge besitzt zwei Dimensionen, daher ermöglicht es zahllose Interpretationen in drei Dimensionen. Das gilt für zwei Augen genauso wie für eines, für bewegte Bilder genauso wie für ruhende: Jedes Bild hat zahllose Interpretationen in drei Dimensionen.“5

In Abbildung (2) finden wir eine Gerade (a-b), die auf der Netzhaut abgebildet wurde. Theoretisch könnte jede beliebige Verbindung der beiden Strahlen a-A und b-B die Ursache für diese Gerade sein. Dies bedeutet, dass jede der gezeichneten Figuren (1, 2, 3, 4 etc.) die Ursache für die abgebildete Gerade a-b sein könnte. Trotzdem interpretieren wir im Alltag jede Figur übereinstimmend richtig.

Hoffmann vermutet, dass es angeborene Regeln gibt, nach denen die Kinder lernen, die visuelle Welt zu rekonstruieren. Aber es gibt keinen Hinweis, dass solche angeborenen Rekonstruktionsregeln existieren. Außerdem sind die natürlichen Gestalten und Figuren in unserem Gesichtsfeld so vielfältig und zahllos, dass sie nicht nach bestimmten Regeln rekonstruiert werden können. Auch fremde und skurrile Figuren interpretieren wir ohne jegliche Übung übereinstimmend räumlich richtig, obwohl wir sie vorher nie gesehen haben. Wie könnte das Gehirn ohne eine dritte Dimension (Tiefe) diese ganze „Außenwelt“ mit der richtigen 3-D-Interpretation fast im Nu „rekonstruieren“ und zwar in jedem Augenblick aufs Neue?

Kopie und Original

Kopien und Original können nicht überlappt dargestellt werden. Ein zweidimensionales Bild benötigt eine andere Ebene, um eine Kopie des Bildes darstellen zu können. Genauso ist für eine räumliche Kopie ein eigener Darstellungsraum erforderlich.

Dies sieht man am besten bei der virtuellen Realität. Wenn wir zwei Probanden gleichzeitig einen virtuellen Ball zuwerfen, dann „fängt“ jeder den virtuellen Ball in seiner Armreichweite. Ein objektiver Beobachter, der außerhalb der virtuellen Ebene steht, kann sehen, wie jeder den virtuellen Ball an einer anderen Stelle im globalen Raum „fängt“. Das ist auch für Kopien charakteristisch: Unterschiedliche Abbildungen werden in unterschiedlichen Räumen dargestellt.

Die Wahrnehmung soll eine räumliche Kopie sein, die vom Gehirn produziert wird. Diese „Kopie“ darf mit dem Original (der „echten“ Außenwelt) räumlich nicht identisch sein. Denn das Original und die „Repro“ benötigen unterschiedliche Räume. Diese Erkenntnis ist wichtig, um den folgenden Punkt verstehen zu können.

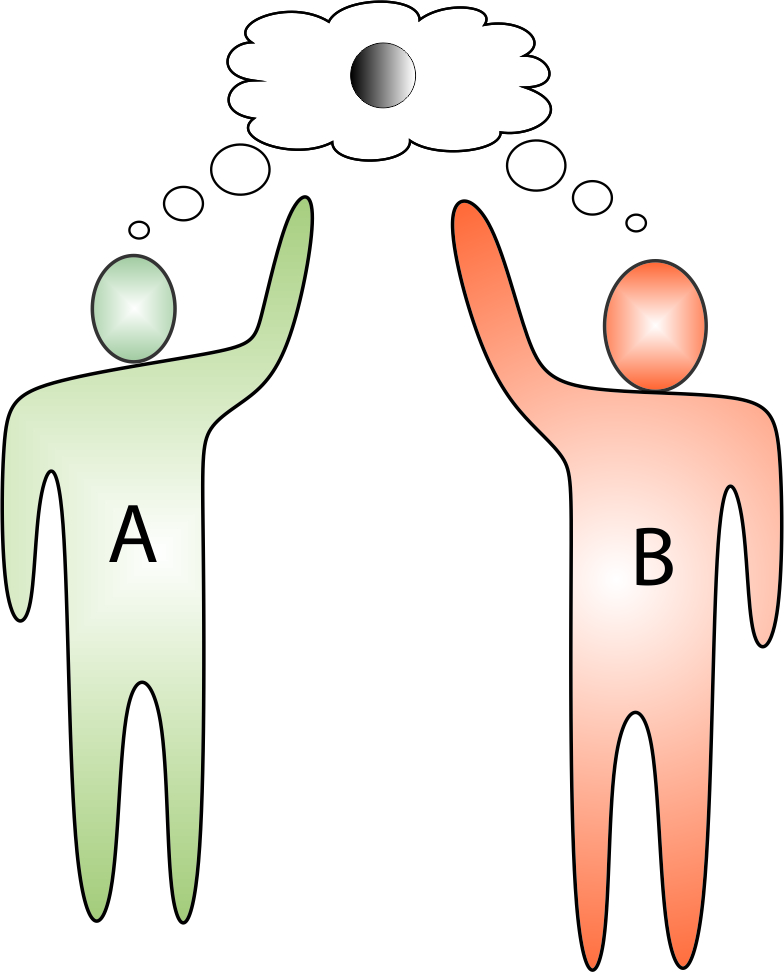

Die Einheit der Lokalitäten

Wenn verschiedene Menschen ein und dasselbe Objekt beobachten, dann ist seine räumliche Position in der Wahrnehmung jedes Beobachters global einheitlich, nur jeweils aus einem anderen Blickwinkel. Wir finden es selbstverständlich; ist es aber nicht. Ich nenne das die „Einheit der Lokalitäten“. Denn eine räumliche Übereinstimmung von auch nur zwei verschiedenen Wahrnehmungen ist ausgeschlossen, da es sich um verschiedene „Kopien“ handelt, die unterschiedliche Räume beanspruchen müssten. Aber erstaunlicherweise sind diese verschiedenen „Kopien“ so überlappt, dass daraus ein gemeinsamer Raum entsteht, wo jedes beliebige Objekt global seinen exakten Platz hat, der niemals die winzigste Abweichung zulässt. Wenn wir miteinander interagieren, dann geschieht dies in diesem gemeinsamen Raum. Nehmen wir an, wir beide wollen einen „echten“ Ball fangen, dann ist die räumliche Lage des Balls im selben Augenblick sowohl in meiner als auch in Ihrer Vorstellung identisch. Jeder unbeteiligte Beobachter würde sehen, wie wir uns auf einen gemeinsamen Punkt zubewegen, obwohl wir beide ihn jeweils in einem anderen Vorstellungsraum erleben (Abbildung 3).Hier sind wir Zeuge der räumlichen Übereinstimmung verschiedener Abbildungsräume. Diese räumliche Übereinstimmung bezieht ebenfalls den Abbildungsraum eines jeden unbeteiligten Beobachters mit ein. Dies erleben wir immer und überall. Wie aber kann die räumliche Darstellung verschiedener (unendlich vieler) Abbildungen global so genau übereinstimmen, dass sie für alle einheitlich und identisch erscheint, wo theoretisch keine einzige Übereinstimmung möglich ist, da es sich um verschiedene Abbildungen handelt? Wie können verschiedene Kopien eines Objektes zu einem einzigen Objekt verschmelzen, sodass es für alle Beobachter global exakt denselben Raum umfasst? Erst diese Verschmelzung der „Kopien“ erschafft den objektiven Charakter unserer Realität.

Man führt die Einheit der Lokalitäten darauf zurück, dass das Gehirn die Wahrnehmung als „Kopie“ von der „echten“ Außenwelt wiederum in die „echte“ Außenwelt platziert und die „Kopie“ so weit verschiebt, dass sie mit dem Original übereinstimmt. Dies ist aber eine naive Vorstellung. Denn wir können besonders bei fortlaufenden Aufnahmen die Kopie nicht auf das Original abbilden, da bei der nächsten Aufnahme das Original und die Kopie gleichzeitig aufgenommen werden. Die verdoppelte Aufnahme wird wiederum auf das Original projiziert usw. Dies nennt man eine positive Rückkopplung und führt zur Zerstörung des Systems binnen Sekunden.

Selbst wenn wir diese physikalisch nicht durchführbare Vorstellung, dass die Kopie auf das Original platziert werden könnte, hinnähmen, wäre dieses Argument trotzdem nicht plausibel.

Dies liegt daran, dass unsere Wahrnehmung erst nach ca. 0,5 Sekunden entsteht und damit lediglich eine Aufnahme aus der Vergangenheit darstellt. Und während das Gehirn die Daten für unsere Wahrnehmung verarbeitet, verändert sich die „echte“ Welt schon ein wenig. Dadurch verschiebt sich die räumliche Position der Objekte in der „echten“ Welt im Vergleich zu unserer Wahrnehmung, die ja im Nachhinein entsteht.

Wie die „echte“ Außenwelt jetzt aussieht, können wir zwar weder wahrnehmbar, noch ist dieser Zustand dem Gehirn bekannt. Aber wir können anhand eines extremen Beispiels die Positionen der Gegenstände in unserer Wahrnehmung und in der „echten“ Außenwelt theoretisch miteinander vergleichen:

Nehmen wir an, dass wir beide mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h Autofahren. Wir sehen Gegenstände am Straßenrand, die für uns einheitlich lokalisiert sind. Aber diese Gegenstände, die wir beide „jetzt“ sehen, sind in der „echten“ Welt in diesem Augenblick nicht mehr da. Sie liegen schon 10 m zurück. Denn in Echtzeit steht das Auto jetzt an einer anderen Stelle, was wir aber noch nicht wahrnehmen können. Dies heißt, dass es praktisch keine räumliche Übereinstimmung zwischen der Wahrnehmung und der „echten“ Außenwelt erzielt werden kann, weil es einfach keine Übereinstimmung gibt.

Wahrnehmung mit objektivem Charakter

Dank der Einheit der Lokalitäten erhält unsere Wahrnehmung einen objektiven Charakter. Dadurch existiert jedes Objekt in einem globalen Wahrnehmungsraum nur einmal, und der Unterschied zwischen verschiedenen „Kopien“ besteht dann nur noch in dem Blickwinkel. Wir nennen dies die objektive Realität. Dieses Wunder kann kein Produkt eines einzelnen Gehirns sein, weil davon alle Gehirne, sowohl die von Menschen als auch von Tieren, gleichzeitig „betroffen” sind, wenn sie zeitgleich ein Objekt beobachten.

Diese Erscheinung widerlegt den materialistischen Ansatz und erzwingt die Annahme der Existenz einer höheren Ordnung, die dafür sorgt, dass die Wahrnehmung bei jedem von uns zwar privat erlebt wird, aber trotzdem alle Wahrnehmungen einen gemeinsamen Raum beschreiben, was physikalisch nicht möglich ist. Diese höhere Ordnung ist das universale Bewusstsein. Die darin enthaltene Ordnung sorgt für die Einheit der Lokalitäten und belegt die Einheit des Bewusstseins.

Wahrnehmung ist Realität

Wahrnehmung ist keine einfache Fähigkeit, die uns lediglich dazu verhilft, die Objekte in unserem Gesichtsfeld zu erkennen oder uns in der Welt orientieren zu können. Sie ist viel umfassender und tiefgreifender. Auch wenn es sogenannte Wahrnehmungstäuschungen gibt, bleibt die Wahrnehmung unsere einzige Wahrheit. Denn durch die Wahrnehmung entstehen nicht nur der Akt des Erlebens, sondern auch die Objekte, die erlebt werden, und der Erlebende selbst.

Wenn wir herausfinden wollen, ob unsere Wahrnehmung mit dem übereinstimmt, was außerhalb der Wahrnehmung ist, haben wir keine anderen Mittel als eben diese geistigen Erlebnisse. Auch jedes Beweismaterial, ob wissenschaftlich oder logisch, muss durch unsere Wahrnehmung hindurch und dann haben wir es wiederum nur mit geistigen Inhalten zu tun; sonst nichts. Nicht nur unser Glauben und unsere Überzeugungen, sondern auch unsere ganzen Unternehmungen in der Welt einschließlich der Welt selbst, sind für uns existent, weil wir sie geistig erleben.

Der idealistische Ansatz

Um die Verflechtung zwischen Gehirn, Wahrnehmung und Realität zu erklären, bietet sich als Alternative der idealistische Ansatz an, der besagt, dass das Bewusstsein die Materie erschafft. Dieser Erklärungsweg beruht ebenfalls auf der Korrelation zwischen Gehirn und Bewusstsein; hier wird nur die Richtung umgekehrt. Schritt für Schritt und aufbauend auf den Erkenntnissen der Hirnforschung entwickle ich in meinem Buch „Was ist Bewusstsein?“ dieses neue idealistische Modell. Kennzeichnend dafür ist, dass es nicht nur in der Lage ist, das Zusammenspiel zwischen Gehirnaktivitäten und Wahrnehmung zu erklären, sondern es vereint auch die Vorzüge des Materialismus (Einheit, Gesetzmäßigkeit und Kausalität) und Dualismus (Verantwortung, Willensfreiheit und Selbstbestimmung des Geistes), ohne selbst in Widersprüche zu geraten.

Diese Vereinigung, die auf materieller Ebene nicht möglich ist, ist auf der Ebene des Geistes eine Realität. Hier verschwinden die Widersprüche, weil auch unsere »materielle Welt« mit allen ihren materiellen Eigenschaften nur im Geist entsteht und nur dort erlebt wird. Außerhalb des Geistes existiert für uns nichts, was wir wahrnehmen können. Ein idealistisches Modell ist auch nicht unwissenschaftlich. Im Gegenteil, erst dieser Ansatz ermöglicht eine schlüssige Interpretation der Daten der Hirnforschung bezüglich der Wahrnehmung. Dazu ist aber ein Paradigmenwechsel erforderlich. Dies bedarf einer großen Anstrengung, die für einige beängstigend ist.

Trotzdem wird durch einen Paradigmenwechsel unsere Wissenschaft nicht in Frage gestellt, vielmehr ändert sich unsere Einstellung zum Leben und zur Realität. Dadurch kann sich unsere Welt von innen heraus zum Positiven ändern. Denn wir entdecken, dass unser Geist nicht nur kausal wirksam ist, sondern dass er auch mit allem verbunden ist. In dieser Hinsicht sagt der große Physiker David Bohm (1917-1992): „Es ist unmöglich, zu wahrer Individualität zu gelangen, ohne im Ganzen verwurzelt zu sein. Alles andere ist egozentrisch.“6

Dies ist eine große Chance für ein neues Weltbild, in dem Rationalität und Spiritualität zu einer Einheit geführt werden.

(Glossar bzw. Textkästen)

Aktionspotential: eine elektrische Erregung einer Nervenzelle, die für eine kurze Zeit entsteht

Assoziativer Cortex: der größte Teil des Großhirns. Es wird auch als unspezifischer Cortex bezeichnet und liegt zwischen den primären reizaufnehmenden und den Motorik ausführenden Areale des Cortex.

Homunculus: damit wird auf die Idee Bezug genommen, dass es im Kopf nochmals ein Wesen gebe, das Reize wahrnehme und Erlebnisse habe

Korrelation: beschreibt eine Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ereignissen

Materialismus: ein philosophischer Ansatz, der davon ausgeht, dass die gegenständliche und die geistige Wirklichkeit ausschließlich aus Materie bestehen oder auf materielle Prozesse zurückzuführen sind

Dualismus: ein Ansatz, der davon ausgeht, dass die Realität aus zwei voneinander verschiedenen und unabhängigen Gegensätzen besteht (Geist & Materie)

Literaturverzeichnis:

- Crick, Francis: Was die Seele wirklich ist: Die naturwissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins, Rowohlt Taschenbuch 1994, ISBN: 978-3499602573, S. 52

- Das Manifest: Elf führende Wissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung, im Gehirn & Geist 06/2004

- Fox, D., Corbetta, M., Synder, A. Z., Vincent, J. L., Raichle, M. E., Spontaneous neuronal activity distinguishes human dorsal and ventral attention systems, Washington University, 2006

- Andrews-Hanna JR, Reidler JS, Sepulcre J, Poulin R, Buckner RL: Department of Psychology and Center for Brain Science, Harvard University, USA

- Hoffman, Donald: Visuelle Intelligenz: Wie die Welt im Kopf entsteht, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003, ISBN-13: 978-3423330880

- Weber, Renée: Wissenschaftler und Weise; Gespräche über die Einheit des Seins, Rowohlt Taschenbuch Verlag 1992, ISBN: 3-499-19175-X

(Veröffentlicht in raum&zeit Ausgabe 177)