Für viele ist die Realität so etwas ganz Solides, das in der Form einer von uns isolierten „Außenwelt“ erlebt wird und zu dem man – als isolierter Akteur – in Kontakt treten kann. Die Abläufe in dieser materiellen Welt werden ganz mechanistisch alleine durch die sichtbaren Gesetze der Ursache und Wirkung bestimmt. Für andere ist die Realität so etwas Undefiniertes, tiefgründig Geistiges, das zahlreiche Interpretationen zulässt. Ich gehöre zu der zweiten Gruppe und versuche seit vielen Jahren das Geistige als höhere Instanz, die die sichtbare mechanistische Realität hervorbringt, wissenschaftlich zu ergründen. Dies verfolge ich, indem ich den Prozess der Wahrnehmung mithilfe der Erkenntnisse der Hirnforschung Schritt für Schritt analysiere. Denn die Wahrnehmung ist ein höchst aufregender Prozess, der unsere Realität ständig erschafft. Aus neuronalen Mustern wird ständig unsere ganze materielle Realität erschaffen einschließlich uns und unseres Gehirns. Dieser Prozess liegt in der Forschung weitestgehend im Dunkeln, auch wenn die Lehrbücher der Wahrnehmungspsychologie den Eindruck erwecken, dass man wissen würde, wie Wahrnehmung entsteht.

Dieser unehrliche Umstand des Unwissens, der als ein gesichertes Wissen verbreitet wird, hat dazu geführt, dass der Einfluss des materialistischen Ansatzes auf unsere Überzeugungen dermaßen groß wurde, dass wir lieber unser Weltbild spalten statt die uns servierten Erklärungen seitens der „Wissenschaft“ sachlich zu hinterfragen oder sie anzuzweifeln, als ob sie heilige Schriften wären.

Daher neigen sogar manche spirituell Suchende zur Spaltung ihrer Realität in materialistische Welt, in der der materielle Ansatz der Wissenschaft gelten soll einschließlich der Erklärung unserer Wahrnehmung, und in geistigeWelt, in der man seine Spiritualität – als heilige Erfahrung – ausleben kann.

Aber diese dualistische Trennung, die nach dem Weltbild von René Descartes ausgerichtet ist, birgt viele Probleme für die Spiritualität selbst.

Denn wie die Hirnforschung deutlich zeigt, gibt es keine Trennung zwischen der mentalen Erfahrung und den neuronalen Aktivitäten. Beide hängen eng zusammen. Ein dualistischer Ansatz, der den Geist von der Materie trennt, kann nicht zeigen, wie dieser losgelöste Geist auf die Materie – als träge Substanz – einwirken kann. Damit gefährdet dieser Ansatz die wissenschaftliche Anerkennung der Spiritualität, weil er keine tragfähige Lösung anbietet. Für viele ist die Überwindung dieser Dualität des Denkens, die sich intuitiv ergibt und von Generation zur nächsten weitergereicht wird, nicht leicht, aber es ist ein sehr notwendiger Schritt, damit die Spiritualität und die Wissenschaft zusammen- kommen können.

Auf der anderen Seite konnte auch der materialistische Ansatz der Hirnforschung nie – auch nicht ansatzweise – zeigen, wie plötzlich aus den Gehirnaktivitäten Bilder, Geräusche, Gerüche, Geschmack, Gefühle und Gedanken hervortreten können. In meinem Beitrag (raum&zeit Ausgabe 177) habe ich gezeigt, warum das materialistische Modell einfach falsch ist.

Erst ein idealistischer Erklärungsweg kann zeigen, wie alles – sowohl die träge Materie als auch die heilige Erfahrung – aus dem Bewusstsein in jedem Augenblick aufs Neue hervortritt.

Denn die Realität, die Sie gerade als „Außenwelt“ erleben, liegt nicht „im Außen“ in materieller Form vor uns, sondern wird fortlaufend aus Potenzialen im Bewusstseinsfeld neu erschaffen.

Ich möchte in diesem Beitrag über eine weitere Besonderheit der Wahrnehmung sprechen: nämlich darüber, dass unsere Realität, die wir im Bewusstsein wahrnehmen, aus zwei Hälften besteht, die ganz getrennt jeweils in einer Gehirnhälfte verarbeitet werden. Diese Aufteilung beginnt schon bei der Bearbeitung der Sinnesreize und endet mit dem Erscheinen unseres Bewusstseins.

Ist so etwas möglich?

Wir erleben in unserem Bewusstsein stets eine vollständige Realität. Wie kann aus zwei Hälften eine ganze Realität zusammengesetzt werden?

Dies klingt sehr nach Science-Fiction, aber die genaue Analyse des so genannten Neglect-Syndroms bestätigte meine Vermutung, die auch mit dem Spiegel experimentell bewiesen werden kann.

Zunächst möchte ich erklären, was dieses Syndrom bedeutet:

Neglect:

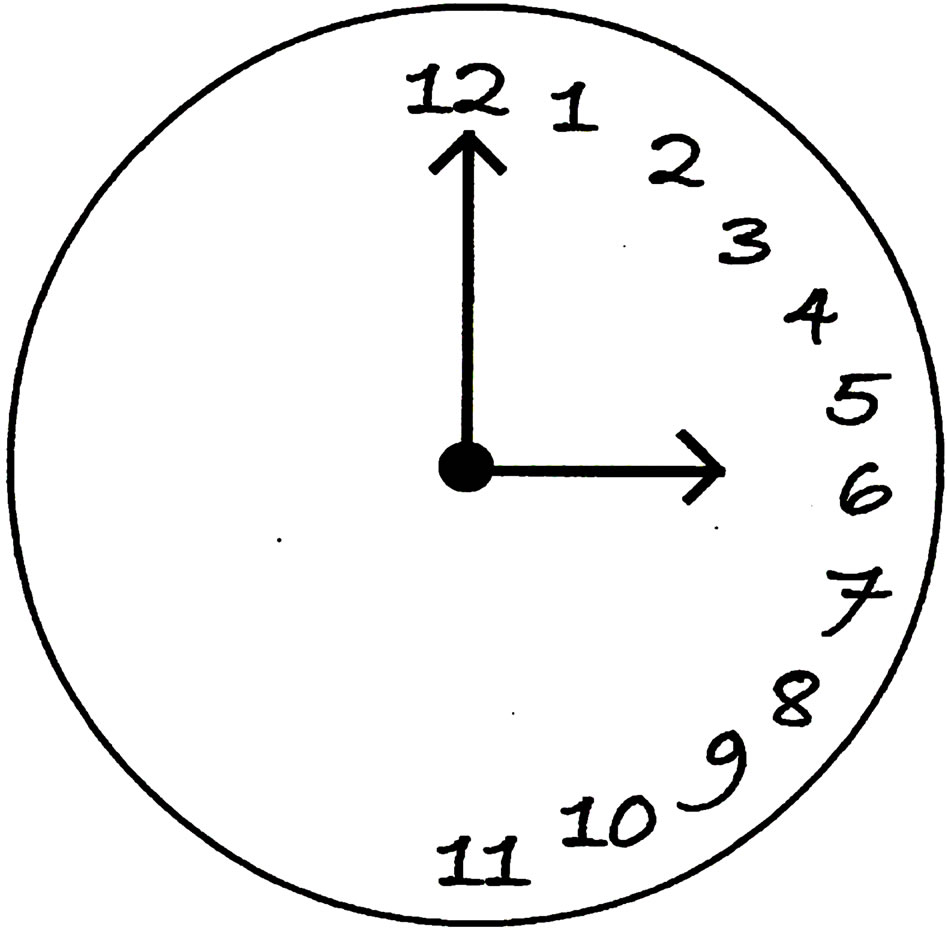

Beim Hemineglect oder einfach Neglect ist der Patient nicht in der Lage, die Hälfte seiner Umgebung und seines eigenen Körpers wahrzunehmen. Meistens ist es die linke Seite, die betroffen ist, was durch einseitige Schädigung im Gehirn vor allem im rechten Parietallappen hervorgerufen wird. Würde man Patienten mit linksseitigen Neglect auffordern, mit einem Strich eine waagerechte Linie zu halbieren, so würden sie den Strich weit auf die rechte Seite setzen, weil sie nur die rechte Seite sehen, die sie wiederum halbieren. Auch wenn sie eine Uhr zeichnen sollen, quetschen sie die Zahlen auf die rechte Seite, oder wenn sie etwas malen sollten, dann malen sie nur die rechte Hälfte des Gegenstandes unabhängig davon, ob sie mit einer Vorlage oder aus dem Kopf zeichnen sollen.

Dieses Phänomen bleibt auch dann bestehen, wenn sie die Augen schließen und sich die Welt in ihrer Phantasie vorstellen. Ein italienischer Neglectpatient wurde gebeten, sich vorzustellen, er käme von der Nordseite her auf die Piazza del Duomo (ein bekannter Platz in Mailand). Er sollte beschreiben, was er in seiner Vorstellung sieht. Dem Patienten war der Platz vor seinem Schlaganfall sehr vertraut. Er beschrieb nach und nach alle Gebäude auf der Westseite, von der Seite, die in seiner Vorstellung auf seinem rechten Gesichtsfeld lag. Er erwähnte gar kein Gebäude der Ostseite. Man bat ihn dann, in der Vorstellung den Platz von Süden her zu betreten und zu schildern, was er sieht. Diesmal hat er die Bauten der Ostseite beschrieben aber keines der Westseite. Diese und viele andere erstaunliche Geschichten berichten von der halbierten Welt der Neglectpatienten.

Der Name dieses Syndroms »neglect« (auf Deutsch: Vernachlässigen) kommt daher, weil diese Patienten sich weigern bzw. unfähig sind, zu ihrer betroffenen Seite zu blicken, so dass sie z.B. nur eine Seite ihres Gesichts rasieren bzw. schminken und die andere Seite ignorieren bzw. vernachlässigen.

Diese fehlende Aufmerksamkeit für die vernachlässigte Seite _ veranlasste die Wissenschaftler, zahlreiche Forschungsarbeiten durchzuführen, die unter anderem die Korrelation zwischen Aufmerksamkeit und Gehirnaktivitäten in den Parietallappen zum Inhalt hatten. Diese Korrelation kann möglicherweise erklären, warum linksseitiger Neglect häufiger vorkommt als rechtsseitiger Neglect, aber sie konnte bis jetzt den eigentlichen Kern des Problems nicht erfassen. Besonders die Geschichte des italienischen Neglectpatienten zeigt, dass nicht nur sensorische Vorgänge aus der Außenwelt vernachlässigt werden, sondern auch sensorische Reize aus dem Gedächtnis einseitig blockiert sind. Dieses Phänomen hat nichts mit den Augen dieser Patienten zu tun, denn sie sind völlig gesund und der Sehnerv und der visuelle Cortex sind intakt. Trotzdem erzeugen die beiden Augen allem Anschein nach nur eine halbierte Welt.

Als ich zum ersten Mal von diesem Syndrom erfahren habe, war mein erster Gedanke, ob es wohl möglich ist, dass diese Patienten die Hälfte ihres Bewusstseins eingebüßt haben.

Das war eine sehr logische Vermutung, die aber erst nachgewiesen werden musste.

Aber wie könnte man diese Vermutung beweisen?

Da die Neglectpatienten die Hälfte ihres Bewusstseins möglicherweise verloren haben, müsste das normale Bewusstsein folgerichtig aus zwei Hälften bestehen, wenn unter Umständen eine Hälfte verloren gehen kann.

Aber unsere Wahrnehmung scheint so zusammenhängend und stetig, wie aus einem Guss. Wir haben darin keinen Riss in der Mitte oder eine Nahtstelle, die auf die zwei Teile deuten könnte.

Ich entsann mich dann des so genannten „Cheshire-cat“ Effekts (genannt nach der Grinse-Katze aus „Alice im Wunderland“). Bei diesem Versuch kann ein Betrachter durch seine Handbewegung das Bild von einer betrachteten Person im Spiegel teilweise oder ganz zum Verschwinden bringen. Durch eine geeignete Versuchsanordnung konnte ich mit diesem Effekt experimentell zeigen, dass die beiden Hemisphären doch getrennt voneinander _ jeweils eine halbe Welt repräsentieren, was uns auf der mentalen Ebene als eine Einheit erscheint. Das Experiment wird später noch besprochen. Diese Behauptung mag vielleicht sehr unvorstellbar sein, aber sie wurde tatsächlich schon von dem großen britischen Hirnforscher und Nobelpreisträger Charles Scott Sherrington (1857–1952) in seinem 1940 erschienenen Buch „Körper und Geist“ in Erwägung gezogen.

Das Gesichtsfeld und die visuelle Verarbeitung

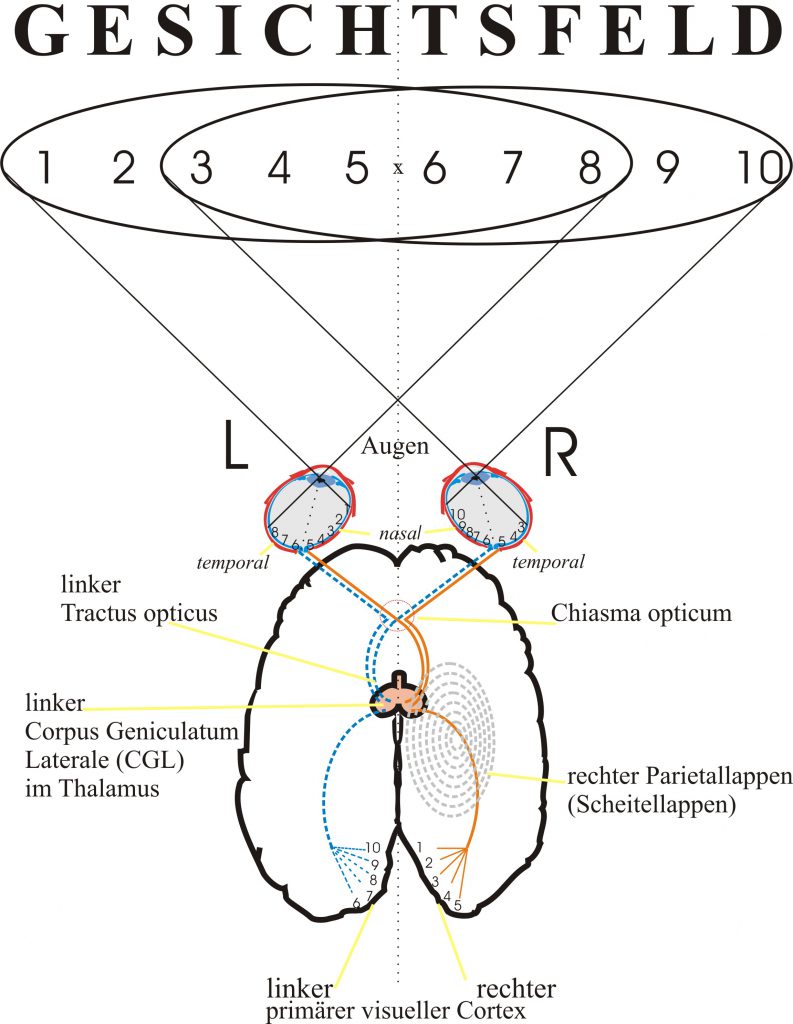

Allgemein wissen wir, dass die Steuerung jeder Körperhälfte durch die gegenüberliegende Gehirnhälfte erfolgt. Und da wir auf jeder Körperhälfte ein Auge besitzen, denkt man intuitiv, dass das, was jedes Auge sieht, in die andere Gehirnhälfte projizieret würde; also der Inhalt des rechten Auges würde in die linke Gehirnhälfte und der des linken Auges in die rechte Gehirnhälfte projiziert. Aber die visuellen Signale werden nicht in dieser Art und Weise im Gehirn verarbeitet, sondern nach ihrer Lage in unserem Gesichtsfeld. Dabei ist Ihr Gesichtsfeld der Bereich, den Sie visuell wahrnehmen können, wenn Sie den Kopf ruhig und gerade halten und dabei geradeaus ohne Augenbewegung blicken.

Der Punkt, den Sie fixieren, ist der Mittelpunkt Ihres Gesichtsfelds. Durch diesen Punkt geht eine gedachte vertikale Linie, die das Gesichtsfeld in zwei Hälften – rechte und linke – trennt. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Schon im nächsten Augenblick, wenn Sie einen anderen Punkt fixieren, verschiebt sich wieder diese gedachte vertikale Linie durch den neuen Mittelpunkt Ihres Gesichtsfelds. Und dies geschieht ständig ununterbrochen.

Die visuellen Reize, die jedes Auge erhält, bestehen aus einer Mischung aus beiden Gesichtsfeldhälften. Erstaunlicherweise treffen sich aber an der Sehnervenkreuzung die Sehnerven beider Augen (s. Skizze 1), und dort wird durch eine Selektion dafür gesorgt, dass aus den gemischten Reizen zwei Sehbahnen entstehen, die zwei völlig getrennte Gesichtsfeldhälften zur jeweiligen Gehirnhälfte führen. Das ist schon merkwürdig.

Split-Brain-Patienten

Diese Trennung nach rechter und linker Gesichtshälfte kann man durch Beobachtungen an Split-Brain-Patienten bestätigen. Bei diesen Patienten ist der Balken, der die beiden Gehirnhälften verbindet, durchtrennt. Dadurch kann zwischen den beiden Hemisphären kein Informationsaustausch mehr stattfinden. Beim Testen von Split-Brain-Patienten macht man sich die Tatsache zunutze, dass die Sprachzentren gewöhnlich in der linken Hemisphäre liegen. Wenn einem normalen Menschen ein Reiz auf der linken Seite des Gesichtsfelds sehr kurz gezeigt wird, so wird dieser Reiz zwar in der rechten Gehirnhälfte, die gewöhnlich stumm ist, verarbeitet, aber man ist trotzdem in der Lage, diesen Reiz zu benennen, weil die Informationen zwischen den beiden Gehirnhälften über den Balken ausgetauscht werden. Würde dieser Reiz jedoch einem Split-Brain-Patienten auf der linken Seite seines Gesichtsfelds für sehr kurze Zeit dargeboten, so wäre er nicht in der Lage, den Reiz zu benennen, obwohl dieser Reiz auf sein Verhalten anderweitig wirken könnte.

Nun, da die neuronalen Daten streng getrennt verarbeitet werden, gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie irgendwo zentral zusammengeführt werden, was die Grundlage für eine gemeinsame mentale Repräsentation des ganzen Gesichtsfelds ist. Oder werden sie doch irgendwie zusammengeführt?

Wir gehen von folgender Überlegung aus:

Würde aus jeder Gehirnhälfte eine getrennte Wahrnehmung entstehen, so würden wir zwei nicht zusammenhängende mentale Bilder erhalten. Wenn aus beiden Gehirnhälften jedoch eine einheitliche Wahrnehmung entstehen würde, so hätten wir in unserem Bewusstsein ein zusammenhängendes mentales Bild.

Um dies herauszufinden, werden wir mit dem Spiegel experimentieren.

Spiegel-Experiment

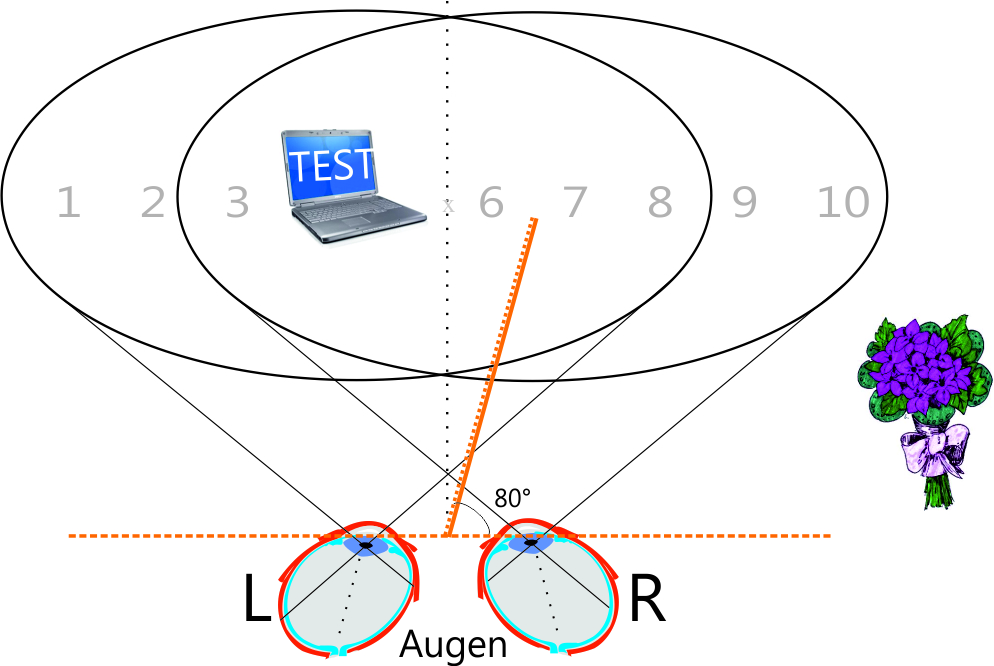

Dazu wird ein Handspiegel benötigt. Wir legen unsere Stirn und Nase auf seine Kante (s. Skizze 2), so dass das linke Auge das Objekt auf der linken Seite (Laptop) direkt sieht und das rechte Auge nur in den Spiegel blickt und dort das Spiegelbild vom rechten Objekt (Blumenstrauß) sieht. Dadurch sehen beide Augen zwei nicht zusammenhängende Reize. Vor allem das Gesichtsfeld des rechten Auges wird durch den Spiegel vollständig auf eine Gesichtsfeldhälfte reduziert. Darum erwarten wir, dass wir mit dem rechten Auge blickend nur den Blumenstrauß im Spiegel sehen werden. Zu unserer Überraschung stellen wir jedoch fest, dass wir damit aber zusätzlich den Laptop und mit dem linken Auge zusätzlich den Blumenstrauß sehen, was normalerweise nicht möglich ist, da der Spiegel als optische Trennung im Wege steht. Diese Überlappung ist darauf zurückzuführen, dass jedes Auge in einem Reizkontinuum sowohl seine Gesichtsfeldhälfte als auch einen großen Teil der anderen Gesichtsfeldhälfte sieht (s. Skizze 1).

Wir haben durch den Trick mit dem Spiegel dieses Reizkontinuum zwar unterbrochen, dennoch wurde das gewöhnliche Spektrum für jedes Auge so ergänzt, als ob der Spiegel nicht im Wege wäre und jedes Auge die benachbarten Felder der anderen Gesichtsfeldhälfte direkt gesehen hätte. Das vollständige Gesichtsfeld wird somit auf ungewöhnliche Weise wiederhergestellt.

Wir bewegen nun unsere rechte Hand seitlich so, dass wir sie nur im Spiegel sehen _ und versuchen damit die Objekte, die in dem Spiegel sichtbar sind, wegzuradieren. Wir werden feststellen, dass es uns gelingt, den Laptop teilweise oder ganz wegzuradieren, aber es wird uns nie gelingen, den Blumenstrauß wegzuradieren, obwohl beide überlappt im Spiegel zu sehen sind!!! Wenn das Bild vom Laptop gelöscht ist, bleiben im Spiegel dann nur noch der Blumenstrauß und ein grauer Hintergrund, wo der Laptop einst stand!

Da unsere Aufmerksamkeit jeweils zu einem anderen Auge hin und her wechselt, werden wir ferner feststellen, dass wir den Laptop nur dann wegradieren können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das rechte Auge fokussieren. Aber dieses Wegradieren wird uns nie gelingen, wenn unsere Aufmerksamkeit gleichzeitig auch von der linken Seite beansprucht wird.

Diese Resultate können wir natürlich auch für die andere Seite wiederholen. Dafür müssen wir den Spiegel seitlich schräg nach links aufstellen.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung:

Die Ergebnisse dieses Experiments können wir wie folgt zusammenfassen:

1. Mit unserer indirekten Handbewegung im Spiegel wird unsere Aufmerksamkeit dermaßen auf die Handbewegung gelenkt, dass die andere Gesichtshälfte fast vollständig von unserem Bewusstsein verschwindet. Dadurch sind wir in der Lage, mit unserer Hand Objekte im Spiegel wegzuradieren.

2. Sind wir mit unserer Aufmerksamkeit nicht vollständig beim Auge am Spiegel, so erscheint das zuvor gelöschte Objekt erneut vollständig in unserem Gesichtsfeld.

3. Dieser Effekt hat gar nichts damit zu tun, dass die Objekte um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren. Denn _ obwohl von beiden Gesichtshälften verschiedene, ruhende Objekte im Spiegel repräsentiert werden, können wir mit der Handbewegung niemals Objekte wegradieren, die zu derselben Gesichtsfeldhälfte gehören, wo sich der Spiegel befindet, wohl aber Objekte der anderen Gesichtsfeldhälfte.

4. Es sind lediglich die beiden autonomen Gehirnhälften, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren.

5. Dies bedeutet, dass die Gesichtsfeldhälfte am Spiegel und die andere Gesichtsfeldhälfte bezüglich der Repräsentation im Bewusstsein keine Einheit bilden, sondern zwei, die je nach dem, wo der Aufmerksamkeitsfokus liegt, unter Umständen einander ausschließen können. Daraus geht hervor, dass es sich um zwei unterschiedliche mentale Repräsentationen handelt, die unabhängig voneinander aus den beiden getrennten Gehirnhälften entstehen.

Sherrington sagt dazu: (S. 295)

„Es handelt sich also nicht um physiologische Vereinigung im Raum, sondern um eine zeitliche im „geistigen“ Raum. „

Fazit

Die Ergebnisse unseres Experiments, dass jede Gehirnhälfte doch getrennt voneinander den halben Raum repräsentiert, unterstützen die eingangs geäußerte Vermutung, dass die Neglectpatienten unter dem einseitigen Ausfall des Bewusstseins leiden könnten.

Dass bei diesen Patienten der Fokus nicht mehr den Mittelpunkt ihres Gesichtsfeldes darstellt, sondern eine einseitige vertikale Grenze bildet, und der Kopf nur einseitig bewegt werden kann (nämlich weg von dieser Grenze), kann – aus dem neuen Blickwinkel betrachtet – als völlig normale Erscheinung gesehen werden, die erst infolge des einseitigen Ausfalls des Bewusstseins in Schieflage gerät. Man kann sich unsere Wahrnehmung vereinfacht als einen Bildschirm, der in zwei Hälften geteilt ist, vorstellen. Der Fokus der Aufmerksamkeit wäre der Cursor, der die beiden Hälften verbindet und zwischen ihnen abwechselt. Wenn eine Hälfte des Bildschirms eingefroren wird, so kann der Cursor nicht mehr hin und her springen und beschränkt sich auf die freie Hälfte des Bildschirms.

Es ist auch wichtig hinzuzufügen, dass der einseitige Ausfall des Bewusstseins vom Betroffenen nicht als leerer Raum und auch nicht als fehlende Lücke im Gesichtsfeld (Skotom) wahrgenommen wird. Beim Skotom weiß der Betroffene bzw. kann ihm dieser Umstand, dass ein Teil seines Gesichtsfelds aus irgendeinem Grund leer ist, bewusst gemacht werden, weil er auf dieser Seite bei Bewusstsein ist. Die Gründe beim Skotom können in den Sehbahnen bzw. im visuellen Cortex des Betroffenen liegen. Beim Fehlen einer Hälfte des Bewusstseins fehlt dagegen die Welt und die ganze Realität auf dieser Seite, und daher können die Betroffenen ihres Fehlens auch nicht gewahr werden. Denn Bewusstsein ist das Gewahrwerden. Dies bestätigen die Berichte über die Neglectpatienten, die ihre vernachlässigte Seite nicht nur ignorieren. Sie sind sich auch keines Fehlers bewusst.

Wo das Bewusstsein fehlt, verschwindet subjektiv die ganze Realität einschließlich der betroffenen Körperhälfte. Diese Seite ist eher vergleichbar mit Wachkomapatienten. Die Neglectpatienten bestünden demnach aus zwei Hälften: Die eine Hälfte liegt im Wachkoma und weiß gar nichts von sich und die andere Hälfte ist wegen des einseitigen Ausfalls in ihrer Wahrnehmung beschränkt. Und so wird die in Wachkoma liegende Seite mitgeschleppt, ohne dass vom Betroffenen etwas zur Kenntnis genommen wird. Die verfügbare Hälfte des Bewusstseins ist die ganze Realität des Betroffenen, und alles wird aus dieser Perspektive interpretiert. Seine Welt bleibt in jedem Augenblick halbiert und wird nie ergänzt, wie bei gesunden Menschen, die sich die fehlenden Reize geistig vorstellen können, wozu die Neglectpatienten nicht fähig sind. Denn wenn sich die Betroffenen in einem Kreis um ihre Achse drehen, wird alles, was vorher erlebbar war, fortlaufend von der Erinnerung getilgt, sobald es in die Wachkoma-Seite gerät. Dies führt zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen: erstens, dass das Kurzzeitgedächtnis (KZG) nicht im Gehirn angesiedelt ist, sondern vollständig in einem individuellen Bewusstseinsfeld liegt, das aus zwei autonomen Hälften zusammengesetzt ist, aber eine einzige Einheit bildet. Dieses KZG ist vorstellbar wie ein elektrisches Potenzial im Bewusstseinsfeld. Bei gesunden Menschen erscheint dieses Potenzial auf der anderen Hälfte des Gesichtsfeldes, wenn es sich aus der einen Hälfte austritt. Selbst wenn der Reiz völlig aus unserem Gesichtsfeld verschwindet, z. B. wenn wir uns im Kreis drehen, erwarten wir ihn in der Vorstellung auf der anderen Hälfte des Gesichtsfelds. Beim einseitigen Ausfall des Bewusstseins gehen diese Reize jedoch verloren, wenn sie aus der aktuellen Hälfte des Bewusstseinsfeldes austreten, weil es diese andere Hälfte nicht mehr gibt.

Die zweite Schlussfolgerung ist, dass auch die Steuerung der Motorik keine reine neuronale Aktivität ist, sondern eindeutig eine geistige Handlung darstellt, die ein Bewusstsein erfordert.

Dabei besitzt jede Hälfte im Bewusstseinsfeld ihr eigenes geistiges Steuerungspotenzial, das alle Aktivitäten auf seiner eigenen Hälfte steuert. Ausgangspunkt jeder Handlung ist stets der Fokus unserer Aufmerksamkeit. Von dort aus wird jede Handlung zu jedem beliebigen Punkt innerhalb der jeweiligen Hälfte des Bewusstseinsfeldes ausgeführt. (s. Skizze 3)

Dies bedeutet, dass das geistige Potenzial der rechten Hälfte Handlungen nur rechts vom Fokus ausführt. Umgekehrt führt das geistige Potenzial der linken Hälfte Handlungen auch nur links vom Fokus aus. Und weil der Aufmerksamkeitsfokus auf beiden Seiten hin und her springt, können wir jeden beliebigen Punkt fokussieren und den Kopf in jede beliebige Richtung bewegen, solange die beiden Hälften des Bewusstseinsfeldes intakt sind. Fällt das Bewusstsein dagegen einseitig aus, was bei den Neglectpatienten offensichtlich der Fall ist, dann halbiert sich der Fokus und verharrt auf einer Hälfte. Er kann dann nur noch in einer Richtung neue Reize fokussieren und den Kopf auch nur auf diese neu entdeckten Reize hinbewegen, wodurch das typische Syndrom des Neglects entsteht.

(Veröffentlicht im raum&zeit Ausgabe 179)